朗读三字经儿童版人之初(《三字经》幼儿版)

三字经全文朗读且带解释:

全文朗读:人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

解释:人出生之初,禀性本身都是善良的,天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。

如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

意思是:人在刚出生时,本性都是善良的,性情也很相近.但随着各自生存环境的不同变化和影响,每个人的习性就会产生差异 .其中初的意思是刚出生的婴儿,人生命的开端.善的字面意思是指品质好,心质良好.在三字经中:善,就是主张人性的根源点是善的,有善的源端才会有善的行动.善是指人性的光辉点,人心的美好.恻隐之心,人皆有之.

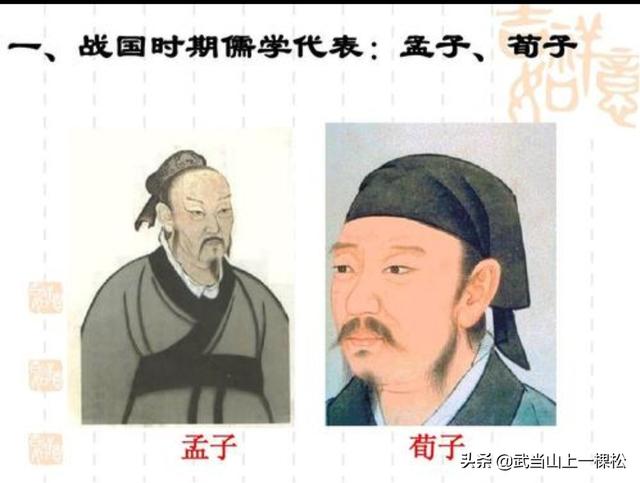

古代关于“性本善”还是“性本恶”的争论,最经典的应该是孟子和荀子的人性之争了。两者都是战国时期的著名思想家,更是后面统治中国古代思想界多年的儒家的重要先贤。

两者的理论没有什么优劣之分,《三字经》的作者用“性本善”是由于他比较推崇孟子的理论。

原因有这样两个

一、《三字经》本身性质

《三字经》作为一本启蒙读物,它的功能是主教化,面向的群体也是小孩子。

所以只能用“性本善”而不能用“性本恶”,因为小孩子接受不了。谈论人性的恶,是有自己独立思维的成年人才可以讨论的。对小孩子来说,他们只会记不会思考,你对他们说人是善,他就记住是善;是恶,他就记住是恶。

也许他长大以后会有自己的看法,但还是幼童的时候,启蒙类书籍里面,当然是谈善比谈呃更加适用。

二、社会环境

我们要知道《三字经》的背景,是成书于南宋,作者王应鳞。

在结合南宋的社会价值取向和文化氛围,我们就可以知道为什么《三字经》里为什么是“人之初,性本善”而不是“性本恶”了。

宋代理学家们的努力,让一度势徽的儒学再次发扬光大。而过分求“礼”的理学,在宋代是占统治地位的。

所以“性本善”自然被推崇,“性本恶”却不被认同。这也是《三字经》里面是“性本善”,而不是“性本恶”的另外一个原因。

怎么一下生你会作恶多端吗?一派胡言!

古训名言理中出,

圣人那赶咱胡诉。

名诗绝对皆有缘,

训理来自现实板。

致礼名言经三思,

那容儿戏往里掺。

人生无知到有知,

学好学坏皆后天。

好好圣言来儿戏,

看者无言暗生气。

人之初,性善恶即为一个悖论。

1,以成人看小孩,孩子出生就定义?

以自己的世界观去评判别人,往往是最不具有客观价值研究讨论意义的。你认为的爱是那种无微不至的关怀,他认为的爱是要你时你在,不要时就消失,她认为的爱是分开才是爱……这本就是出发点就错了的题。如同现在流行的空腹能吃东西吗一样,是既得事实,也是常规操作。客观,是不掺杂个人主管因素,基于自然行为的以观察者角度去讨论的,如有的人吃饭用筷子,有的人吃饭用勺子,能直接说两人有好人有坏人?没有好人为了好人而不是好人的?

2,个性化往往是比较客观的。

单个人和2人以上相比,单个人较为客观。次客观是不是和客观有矛盾?一个人在面临生存时,考虑的往往很多,如吃,穿,住,行。而多人的话,就出现了分工,专注于某一方面的分一个人,另一方面又有人,这他们思考时候就有局限了。这就与2相背了,这也恰恰是人之初性本善恶讨论的解释。

性本善与性本恶之争论,犹如蛋生鸡还是鸡生蛋的争论。没有太大的意义。这种争论实际上是缺少逻辑和缺乏理性的!

其一,所谓的人之初,究竟是哪个初?甫一离开娘胎?三个月?一周岁?三岁?你别看,搞清楚这个时间段非常的关键。人一落地,即有了意识。这个意识是善是恶?婴儿落地即要吃他自己的一口。你弄他疼他就哭,他舒服他就笑。意识不完善,但是还是人的意识。善恶不好分。

其二,人的意识的善恶变化是一个连续不间断的过程。犹如宇宙的爆炸,从一个奇点开始。你说这个奇点有善恶吗? 善中有恶,恶中有善。你能用时间段去划分吗? 大河滔滔,流水洋洋。子在川上曰,逝者如斯夫!

其三,善恶的定义和界限是什么呢?从此处看是善,从彼处看是恶。此时看是善,彼时看却是恶。犹如太极图的阴阳。大面上看有阴有阳,但是你要往细处看,何处是阴?何处是阳?你实在找不出那个明显的界限。此一秒是阴,彼一秒,就是阳了。

因此,我要说,无所谓人之初性本善还是性本恶?因此,我要说,人之初性本无,无中生有。一生三,三生万物。先哲有云,喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。动态的平衡点找到了。 你就掌握了善恶的秘诀了。

“人之初,性本善”源自于孟子的“性善论”。孟子认为,人性向善,就像水往低下流一样,“人性之善也,犹水之就下也”,是一种天性,就像仁义一样。

而同为儒家代表的荀子却认为,人性本恶,所以需要仁义来约束。

孟子处于战国中期,此时的社会,虽然混乱,却还不到让人绝望地地步;而到了荀子时期,已是战国末期,战争更频繁,也更残酷,社会已经到了让人绝望的地步。由此而导致了二人的心境不同,观点不同。

韩非子接受的,无疑是荀子“性本恶”的思想。“人为婴儿也,父母养之简,子长而怨。子盛壮成人,其供养薄,父母怒而诮之。”于是韩非子以人性本恶为前提,提出社会当以比人性更无情的法律,来约束性本恶的人性。

法家,虽然作为封建社会几千年里的统治手段。但这种学说太过冰冷和残酷,对百姓也好,对士大夫也罢,法家都是讨人厌的,只有君王喜欢。因为去“五蠹”,防“八奸”,得益的只有君王。

这种学说可以用,但绝不能摆上台面。

所以需要一张羊皮。

而这张羊皮,就是改良后的儒家。既然要教化民众,自然要冠冕堂皇。可以用血淋淋的手段,但绝不能说血淋淋的话语。

因此三字经里说“人之初,性本善”而不说“性本恶”。

三字经成文于宋代的观点虽然一直有争议,但不可否认的是该书必定是成书于儒家成为正统之后。

而至于人性善恶之争,在几千年的历史洪流之中,只怕早有定论。

“人之初,性本善”是三字经中的首句,意思是人在出生的时候,品性总是善良的。这种观点与“性本恶”相悖,自古以来不同观点的人对此争论不休,既无胜负,也无定论!

出生的婴孩是无知的,无智的,亦无善恶之分,他们是最单纯的!是这个大千世界最纯真的载体,不过有种说法叫做“不作恶即为善”!善恶是对立的两端,世人皆知何为善恶,却亦在善恶之间徘徊,或向善,或向恶。然而婴孩与世人不同,他们不知何为善恶,又如何去作恶?

善是一条漫长的路,与人为善本就是初心,而婴孩就是在路的始端,会慢慢走下去,在行善这条路上需要父母师长的教导。

三字经里说人之初,性本善,为什么不说性本恶呢,人也是动物进化的,当一个人做的事情错到了使自己麻木了,再也不会受良心的指责的时候,这不刚好是人恢复了原来的野性吗?

三字经里把儒家的性善论作为其教育理论的基础

三字经里说“人之初,性本善。性相近,习相远。”认为人性是本善的,由于后天社会环境的不同,习染的不同使人的品质由相近变得相远。这就自然而然地得出了教育、教化的重要性:

“苟不教,性乃迁。”如果不施以教育的话,人“善”的本性就会发生变化。

"人之初,性本善"出自《三字经》,是宋朝学院的启蒙读物。

"性善论"的源头,却是来自儒家亚圣"孟子"。在《孟子·告子上》一文中孟子说:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”

"性恶论"则出自儒家圣人法家祖师之"荀子"。在

《荀子·荣辱》篇里荀子说:汤武存则天下从而治,桀纣存则天下从而乱,如是者岂非人之情固可与如此,可与如彼也哉?材性知能,君子小人一也。好荣恶辱,好利恶害,是君子小人之所同也。人之生固小人,无师无法则唯利之见耳。尧禹者,非生而具者也,夫起于变故,成乎修为,待尽而后备者也。”

性善论,与,性恶论,是儒家学派一直在争辩的问题。在儒家内部也经过一番"辩理斗争",最终"性善论"一方占据优势,成为儒家正统。

而性恶论,被法家采纳,成为"法家"根本宗旨。

其实综合来看,人性并不是单纯的性善,性恶就能归纳。有道是"一念成魔,一念成佛",天堂与地狱往往就在那一念之间。世间绝大部分人都是善恶相间,善中有恶,恶中有善。纯善之人及少,纯恶之人也很少。

人这一生本就悲苦烦累,只要不存心犯下大错,就是当世善人。

这个问题要分两面看。浅说本人的看法如下:

三字经作为一种少年儿童普及式的教育读本,提出人之初,性本善,无可厚非。少年儿童的心智不够成熟。对他们进行“人之初,性本善”教育的引导,还是非常有力量的。少年儿童是一张白纸,你教什么,他学什么,吸收什么。三字经无非想引导少年儿童一心向善,培养正能量。这是值得推崇和提倡的。也是社会教育的需要。亚当斯密一方面写出《国富论》,提出经济是由看不见的手决定的。但是他觉得这样太真实了,负能量太强。所以他又写出了《道德情操论》,弘扬正能量。大概也是和三字经一样的出发点吧!

不过,深谙世事的人都知道。人之初,很难说性善还是性恶!人之初性本无,才是真正的道理。刚出生的婴儿,是一张空白的纸,怎能就说他有恶有善呢?随着在社会里生长发育,善恶才在他身上逐步的显现。况且善恶的标准很难界定。你看是善,别人看却是恶。在这个族群这个群体看是善,在另外一个族群另外一个群体看,却是恶。在一个时间段看是善,在另外一个时间段看却是恶。所以提倡人之初性本善,它的逻辑性和科学性还是不够的。

但是,尽管难以判断人之初是善是恶。进行这样的思辨却很有意思。他对人思想的发展很有帮助。对善恶的思考,会追随人的一生。如影随形。在寻找答案的过程中,人是会不断成长的。只要他不停止思索,他一定会找到自己心目中的善和恶。所谓路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,也许就是这个道理吧!

三字经里说人之初,性本善,为什么不说性本恶呢?

这个问题提的好,先给提问者一个赞,三字经作为中国幼儿的启蒙教材,是我们中华文化的瑰宝,很多两、三岁的孩童虽可能并不了解其意,但朗朗上口都能流利的诵读《三字经》。

而三字经的头二句,人之初,性本善,中国历来就有劝人为善的传统,这是一个美好的愿景。

但是,孩子生下来就如同一张白纸,没有所谓的善恶之分,他(她)的性格养成是来自多方面的影响,长辈的教育影响,周边群体的行为环境影响,物以类聚,人以群分,孩子呆在充满善意的环境中成长,那他(她)的极易培养成善良的性格;相反,如果孩子在充满阴谋、诡计、恶意的环境中长大,虽不能说他(她)一定会成为恶人,但肯定的是,他(她)的性格肯定是存在缺陷的。

因此,成长环境对于孩子来说是至关重要的,我们多希望,孩子们都在呆在充满善意的环境健康的成长,印证着人之初,性本善这句话!

三字经里把儒家的性善论作为其教育理论的基础 三字经里说“人之初,性本善。性相近,习相远。”认为人性是本善的,由于后天社会环境的不同,习染的不同使人的品质由相近变得相远。这就自然而然地得出了教育、教化的重要性: “苟不教,性乃迁。”如果不施以教育的话,人“善”的本性就会发生变化。

“人之初”,“性本恶”这一论是儒家代表人物之一荀子提出的,这一说法与道家恰恰相反,和“人之初”,“性本善”相佐,但是个人认为,荀子的说法更加理性。

荀子对这一说法进行了更为真实的阐述;他对人性下了以下定义:“人之所以然者谓之性”;也就是说:“性”是天赋的、与生俱来的原始自然属性,是不待后天学习而成的自然本能。根据荀子的这一说法,我在日常生活中观察,刚出生的婴儿,是没有所谓的“善”的。

孩童会哭闹,开心得不到想要的东西就会哭,会跟人抢东西,会心血来潮抓大人抓动物。

很显然这不能说是善吧?如果是两个孩童但只有一个奶瓶的话,他们会互相争夺,何来的善呢?小儿尚知护食,人生下来就是自私的。

人的“善”是经过后天教育的,长辈传承而来的。在其“人性”的基础上,以及后天教育,改造和法制约束的条件下,“习相远”是完全正确的。并不是认为荀子而去反对道家的理论。

在接触西方文学中我们也不难找到与荀子不谋而合的观点,基督教中提到;人人都有“原罪”,否定了“原罪”,就否定了基督的“救赎”,基督教就没有存在的必要了。

基督教中,定义了人的七宗罪,即:暴食、贪婪、懒惰、妒忌、欲望、愤怒、傲慢。

所以在欧洲社会发展中是不提倡“施仁”,而是“惩恶”。通过法律,信任制度。这也造就了西方文明的法制观念十分强硬。

性本善不是善恶的善,指的是本性清净的意思。有善知识教导,任何人都能成圣成贤。

性相近,习相远。本性都是一样的,但每个人无量劫来的习气差别就很大了。

每个人都有佛性,只是被无明烦恼所障覆,而不能显现本来的清净德相。通过善知识的教导,自己精进的修行,每个人都能回归自性

一个人生下来,单纯善良,感觉一切都是那么美好,可是生活中总是有风雨,人必须学会处理这些事情,就慢慢的变复杂了。当毒蛇来咬他的时候,为了自卫,他必须把毒蛇杀死。所以人就被环境改造了。适者生存。没办法。

性善论与性恶论早已在千年前就有争论,儒家两大学者就为之论述很多。其实正常人都会反向思考问题,当性善论提出之后,性恶论也就在学者的论述中伴随着就产生了。再说这个问题既然可以论述千年,必有其道理与意义。这就好比一颗大树,有着树冠与树根,树冠可以枝繁叶茂,树冠自然也可以纵横交错,二者实着是相辅相成,互为共生,便是联系道家学术,阴阳思想都可论述一番。

荀子主张性恶,但我认为其在《劝学》一文中所提思想“君子生非异也,善假于物也。”更为中肯。但这一述是以君子为前提,此君子我所认同为善人,且是成人,这其中是有学习成长的过程,如论述到“人之初”,实有时间跨度之隔。但我又可大胆猜想,“生”是被列为通假字,通“性”意为“本性”,若其为本意,译为“出生”,那么整句便可译为“君子生来与常人无异,只是善于学习和利用外物”,这也可证明“人之初”实无善恶之分,所有的区分只不过是先人的猜想。而“人之初,性本善。”也不过是古人对于人性开始的美好愿望而已。

当然,上述所言都只是个人的一些想法,如有不对,还希望多多指证,并且希望与更多有想法的人相互交流,多多学习,对于我个人也是多多益善的。

首先要厘清“性本善”的准确释义,方能进行后续的阐述。从古至今,关于“善”的定义已累计不下十种解释,我们无法得知最早编写《三字经》的南宋学士王应麟当时的语境,但知道在此前推一千多年前就出现了“性善论”与“性恶论”的对冲。显然,若将其定义为“善良”,就有“恶劣”的对立,那就无法获得普遍共识。所以,得用排除法,将“性本善”=“本性善良”予以证伪,这个解释不成立。

同理,套用其它几种释义,就更离题了。其中只有一个释义能完成逻辑自洽,那是“良好”,引申为“单纯、干净、纯粹”等。所谓“人之初,性本善”,可以解释为:人性的初始状态,是一个没有附加任何人为外力作用的朦朣、混沌样,是“心智元”,而非“次生元”,更不是与其它DNA产生交互作用后的细胞核。

如此一来,“性本恶”的提法也是站不住脚的。没有谁是先天的好人,也没有谁是先天的恶棍。“好”与“坏”,“善”与“恶”等,都是后知后觉的结果。人们求知、修行的目的,就是向善抑恶,惩恶扬善。这才是《三字经》作为启蒙读物的主旨,教化幼童正向成长,祛除恶念,规避恶行,净化心灵,增长心智。“不以恶小而为之,不以善小而不为。”是善也!

我认为人之初,性本恶。人是高级动物,是动物就有动物的邪恶本源。孔子说人之初,性本善,是指人一出生,就开始要教人行善,向善,要摒弃人本身的邪恶本源,我们人类也是这样进化教育学习的。一切都要为变得更好而努力学习实践。

“人之初,性本善,性相近,习相远`”,这句话分为两个阶段来理解。第一阶段是妈妈的十月怀胎,第二阶段是从出生到长大成人。

胎儿在妈妈怀里十个月,母体就给胎儿种下善和恶两种意识,只不过这两种意识轻重不同罢了,善的意识占七分,恶的意识占三分,母体告诫胎儿扬善除恶,所以说人之初性本善,这是第一阶段。

人从一降生就附有善和恶两种性格特征来到社会上,通过社会的感化教育,从小到长大成人,有人接受善的意识,向善道发展,受到社会上人人遵重,有人偏偏作恶,走向恶的深渊,落得人人漫骂,成为过街老鼠,这是第二阶段,性相近,习相远。

原始社会分两个阶段,第一阶段父系氏族公社,人们的生产生活父亲占主导地位,也离不开母亲的捕佐。第二阶段母系氏族公社,母亲说了算,也离不开父亲撑腰。

奴隶社会,社会经济全部掌握在奴隶主手中,那是奴隶的血汗,为了概括说明社会的性质,能说奴隶主社会吗?

封建社会,资本主义社会,社会主义社会,也是同样的道理。我们说社会主义好,不代表恶的性质不存在,只能说恶的性质相比之下微不足道,说社会主义坏是不客观不事实。

有人大惊失色喊:“过山风”,听到的脑子里一定闪现“毒”字,眼前一定出现一条毒蛇,但是毒蛇也有慈善之心,这是很小很小的。听说有人(确实存在)从毒蛇刚出壳开始训化,蛇长大了,人就能和蛇睡在一起,历史没有“善”蛇之说吧。

“人之初,性本善,性相近,习相远”,说明人这一高级动物善是主体,占上风,恶是微小,善能除恶,恶只能服善法罚。

人之初,性本善,是古人的一种美好希望,是对人性向善的一种期待和愿望。但事实上,人到了成年后是有善有恶的。举个例子,前几天在家属院里走,前边有个老人,女的,年纪有六十上下的样子。在经过一楼一家后院的时候,她伸手把人家后院里种的一种植物、长的比较长、爬到了铁栅栏外边,给拽断了。这并没有让我吃惊,让我吃惊的是:她拽断那枝以后,把紧紧缠绕在另一根铁栅栏上的也给拽断了,因为这种植物比较细,缠的圈比较多且贴的紧,她手指一下还没掐住,她又使劲捏住,一抖,断了。虽然她脚下没停,但拽这的动作可是一气呵成。我相信她只是个过路的,应该和这家没冤没仇,但她却无缘无故给人家拽断了两根儿,真是莫名其妙。也许这就是人性中的恶吧。而作为人之初的孩子,从智力体力能力等各方面都处于弱势,一般不会表现出所谓的“恶”吧,当然也没有人希望自己的孩子是个恶人,无法教育,都希望子女成为可塑之才。但随着年龄的增长,人也会变的,没有表现出来的恶表现出来了,有的人也慢慢学坏了。所以说人之初,性本善。浅见,见笑。

人之初性本善,这句话的意思应该是,人在出生以后,没有更多的欲望,更没有害人之心。只有后天的教育,让人变的无尽的贪婪。动物世界中,草原上的大狮子吃饱了,就不在过多的捕猎,没有更多的贪婪。《圣经》里面亚当和夏娃吃了善恶树的果子变的贪婪。当然也有思想家提出人之初性本恶,这个是说人的本性之中就藏有欲望,贪婪,后天环境引发,就会变的没有尽头。那么大草原的狮子也是有生存欲望。文化,智慧,书籍,是人类高级生物总结,传承,发展,创新的根基,怎样更好的生存,随着时代不断变化,自然不同民族,不同文化,争论也是一种进步,大家参考一下!