八声甘州拼音版_八声甘州拼音版本

bā shēng gān zhōu

“声”的基本含义为物体振动时所产生的能引起听觉的波,如声音;引申含义为消息,音讯,如声息。

在日常使用中,“声”也常做名词,表示声望,声名,如声气。

“归”字基本含义为返回,回到本处,如:归程;引申含义为还给,如:物归原主。

八声甘州并不是指甘肃甘州。八声甘州是词牌名,又名“甘州”、“潇潇雨”、“宴清都”,是从唐教坊大曲《甘州》截取一段改制的。因全词前后片共八韵,故名八声甘州。甘肃甘州即今甘肃张掖,是地名,因此二者并没有直接关系。

八声甘州,全词前后片共八韵,故名八声,为仙侣调,属于本宫调制中的慢词。[2]该词牌重声调节拍多用领字,[3]全词有双调九十七字,上下片各九句四平韵。该词牌以宋代柳永《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》为正体。[1]

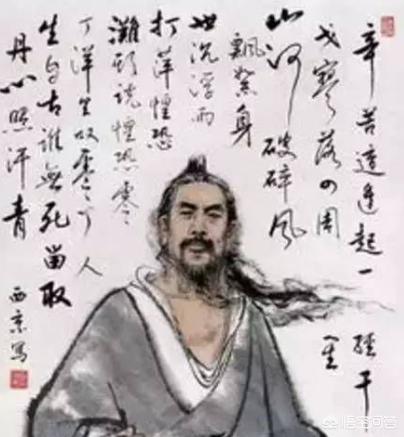

八声甘州除了柳永词,代表作还有宋代苏轼《八声甘州·寄参寥子》、辛弃疾《八声甘州·故将军饮罢夜归来》、张炎《八声甘州·记玉关踏雪事清游》、吴文英《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》等。[1]

《八声甘州》,简称《甘州》,源于唐代的边塞曲。唐玄宗时教坊大曲有《甘州》,杂曲有《甘州子》,是唐边塞曲,因以边塞地甘州为名。《西域记》云:“龟兹国土制曲,《伊州》《甘州》《梁州》等曲翻入中国。”《伊州》《甘州》《梁州》诸曲,音节慷慨悲壮。到了宋代,文人填写曲词,渐不满足于结构简单、节奏轻快的短曲小令,转而开拓出委婉流转的长篇慢词。《八声甘州》就是在唐大曲《甘州》的基础上改制而成,实际上是由一系列相关联的的单曲组合的成套乐曲。全词共八韵,所以叫“八声”。

南宋的王灼在《碧鸡漫志》记载:“《甘州》世不见,今‘仙吕调’有曲破,有八声慢,有令,而‘中吕调’有《象八声甘州》,他宫调不见也。凡大曲就本宫调制引、序、慢、近、令,盖度曲者常态。若《象八声甘州》, 即是用其法于‘中吕调’”。现存《八声甘州》最早的词作,见于柳永的词集《乐章集》中。关于此调的别名,周密词名《甘州》;张炎词因柳词有“对萧萧暮雨洒江天”句,更名《萧萧雨》;白朴词名《宴瑶池》。

柳永出身士族家庭,从小接受儒家思想文化熏陶,有求仕用世之志。因其天性浪漫,极具音乐天赋,适逢北宋安定统一,城市繁华,开封歌楼妓馆林林总总,被流行歌曲吸引,乐与伶工、歌妓为伍。

初入仕,竟因谱写俗曲歌词,遭致当权者挫辱,而不得伸其志。

他于是浪迹天涯,用词抒写羁旅之志和怀才不遇的痛苦愤懑。《八声甘州》即此类词的代表作。